萩原朔太郎研究會 會報 第74号

『萩原朔太郎撮影写真集完全版』…(詩のまなざし) 北爪満喜

野口武久氏が多大なご努力で上梓された『萩原朔太郎撮影写真集』は、詩を書

き、写真を発表する私にとって、このうえなく貴重な一冊だ。心の底からの敬意

を捧げたい。一枚一枚につけられた、丁寧な取材による撮影場所や撮影年代など

にも配慮された写真説明は、詩人の写真への入り口として土地勘のこもった時空

の広がりで興味を沸かせてくれる。また、現在も有力なカメラ雑誌『アサヒ・カ

メラ』へ寄稿した萩原朔太郎の文章は、詩人、萩原朔太郎の「感性」というもう

一つの思考に触れられるばかりでなく、道具としてのカメラと詩人の向き合い方

や撮影意志、さらに日本人の映像への価値観にまで触れられていて、写真とは何

かをジャンルの垣根を超えて問われはじめている現在、本書『萩原朔太郎撮影写

真集』は写真史上でも重要な資料としての価値が高い。最近の写真史の本には、

萩原朔太郎まで遡って触れているものが幾つか見られる。

いまカメラは日本が開発し、世界の殆どのデジタルカメラを製造している。私

は、2010年3月パリのバスチーユ近くのギャラリーで北園克衛らの前衛の流れを

汲み1997年から始まったヴィジュアル・ポエジー・ジャパン展第9回に詩+写真

作品で参加させていただいた。そのときパリの写真家は私の作品を気に入ってく

れて、カメラは何を使っているのかと私に問われた。自分のデジタルカメラ数台

の名前を告げると写真家は全て熟知していた。世界中がいま日本のカメラに注目

しているが、当時はフランスなど欧州が開発し製造していた。そして朔太郎は最

新の欧州のカメラをおそらく熟知していた。それは、どんなツールとしてのカメ

ラを選択すれば、精神に培われている(詩のまなざし)を写真としてもあらしめら

れるか、という繊細な部分に関わっているからだ。

20世紀初めの写真創生期にパリでウジェーヌ・アジェが写真を撮り始めたのと

ほとんど時を同じくして、前橋で萩原朔太郎は写真を撮り始めた。パリを撮った

素晴らしいアジェの写真が、動機として画家の資料のために撮られた一方、朔太

郎は「記録写真のメモリイを作る為でもなく、また所謂芸術写真を写すためでも

ない。一言にして尽くせば、僕はその器械の光学的な作用をかりて、自然の風物

のなかに反映されている、自分の心の郷愁が写したいのだ」と詩人としての写真

を撮影することを意識化している。私はこのことに注目したい。写真を撮ること

は(詩のまなざし)のために行なわれたのだった。

朔太郎はレンズが二つあるカメラ、ステレオスコープを使用していたが、当時

そのカメラは不評でまわりから「玩具扱い」され軽蔑されていたという。それを

敢えて使ったのは「ステレオのパノラマライクが、実景とは少しちがって、不思

議に幻想的」で「長い時間の持続している夢の中で、不動に静寂しているやうに

思われるのである」という純粋に詩人としての写真を得るための選択であった。

なんと先進的だったのだろう。

(詩のまなざし)としての写真の映像は深い印象を残す。本書「23薄暮」は川の

写真で、川は野の草原の中をすうっーと奧へ流れて、水面はどこかへ流れ込んで

ゆく一方、永遠に静止している。「35小川」は流れの両端は草の繁った田圃の畦。

その間を水は静かに流れ、流れはそっと草ぐさの後ろへ曲がり、どこへゆくのか、

見えない。「32道」は勢いよく繁った草の間を、白く乾いた小道が誘うように杉

林を通ってずーっと続き、そのまま奧へ誘われてゆく。このような、どこか果て

へとまなざしをさらってゆく特徴的な写真が、朔太郎の作品には多く見受けられ

る。矛盾した言い方だが、無いものの在処、というような詩の言葉が棲む空間を

滲ませる。ほんとうにそんな所があるような。朔太郎が不動に静寂する長く持続

する夢の中と語る幻想性を、これら写真をじっとみつめ「感性」というもう一つ

の思考を読んでみる。すると浮かび上がるのは「静かな遠さ」「死者の世界につ

ながるような永遠」「失われたもの、記憶、愛、無垢の喜び」などの言葉だった。

それはそのまま『月に吠える』の詩「天景」の静かで透明な遠さと繋がり、詩

「およぐひと」の海月のように透き通る「水のうへの月をみる」泳ぐ人のたまし

いと繋がってゆく。写真は朔太郎の(詩のまなざし)、いや、まなざしの詩。カメ

ラで書かれた詩、と言ってみたくなる。

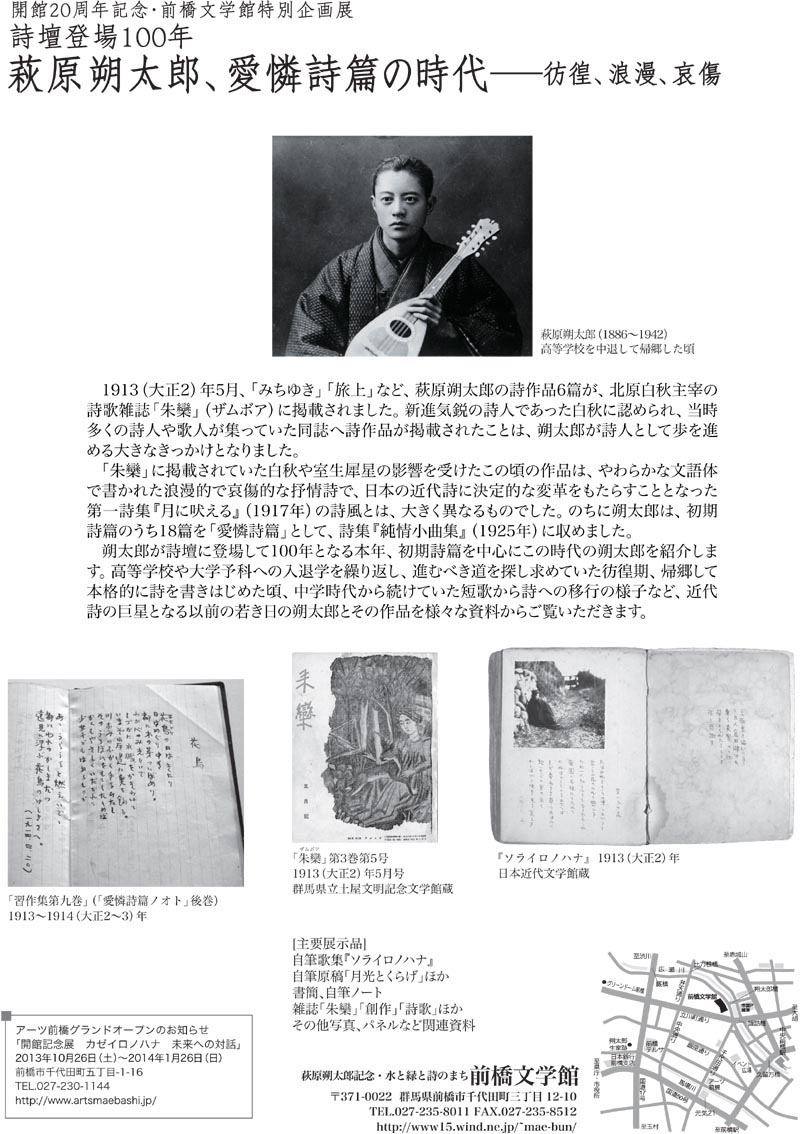

[萩原朔太郎初期詩編の魅力] 2013年

対談 高橋順子(詩人)×北爪満喜(詩人) 日時/11月16日(土) 14:00〜 会場/3階ホール 定員/先着100人 参加費無料